É impossível que alguém tenha chegado à faculdade sem ouvir a palavra "responsabilidade". Aliás, muito mais do que isso, qualquer um que tenha passado pela adolescência tem o dever de conhecer esse termo, que tanta pressão nos tráz.

Lendo um ensaio de Louis Hodges para um livro de Deni Elliott, compreendi que a responsabilidade só tem sentido quando vivemos em sociedade. É fácil encontrar exemplos para esse fato, basta pensarmos que exercemos influência e somo influenciados pelas atitudes dos demais seres à nossa volta. Portanto, nossas responsabilidades com a sociedade são grandes, sejam elas impostas ( quando o Estado impõe certas regras que devemos acatar ), contratuais ( tipo contratos bilateras, como numa família, onde obrigações recíprocas são atribuídas ) ou auto-atribuídas ( responsabilidades que julgamos dever atenter).

Vamos então estabelecer uma relação com o Jornalismo. Será que já paramos para pensar o tamanho da responsabilidade existente na prática jornalística, e a pressão que isso acarreta? Incomensurável!!! Checar fontes, evitar manipulação e inclinação ideológica que prejudique a mensagem a ser passada, apurar fatos, atender ao chefe, cumprir prazos e agradar ao público é muita responsabilidade.

É por essa razão que eu passo a prezar tanto por jornalistas que tenham em sua pessoa a "responsabilidade auto-atribuída", citada acima. Pessoas assim possuem princípios e caráter acentuados, que guiarão sua carreira e sua produção textual da forma mais responsável possível. Que possamos, todos nós, ser enquadrados nesse requesito, desde jornalistas, escritores até médicos, engenheiros, trabalhadores braçais. Que possamos moldar nossa existência e nossa atividade profissional por idéias e conceitos que proporcionem o bem comum e uma consciência traquila.

pra quem estiver interessado, o livro é "Jornalismo Versus Privacidade", de Deni Elliot

Por Danilo Vital

quarta-feira, 23 de maio de 2007

quinta-feira, 10 de maio de 2007

Nostalgia e memória seletiva

Quando eu tinha cinco anos, eu tirei uma foto para a escola. Estava no Jardim II. Na foto eu segurava um lápis bobo em cima de uma folha boba na qual havia uma casa boba desenhada. Era para dar a impressão de que eu havia feito o desenho bobo.

A minha cara, como o sagaz leitor deve imaginar, era uma cara de bobo. Não é o que minha tia disse quando viu a foto. Ela disse que eu estava com cara de “puto relaxado” e sabe lá o que ela quis dizer com isso. Deve ter algo com minha cara de doce narcisismo – característica negativa em adultos, mas considerada até engraçadinha nas crianças – já que desde as minhas primeiras palavras, eu demonstrava a minha tendência a enaltecer minha beleza entre outras inúmeras qualidades.

A idéia de falar sobre a foto é justamente remeter o leitor aos meus tempos de infante. Esse me parece um tema recorrente em meus pensamentos e, por mais de uma vez, me sinto obrigado a escrever sobre ele: como gostamos do passado, não?

Não quero, no entanto, transformar esse saudosismo em uma temática perene. Certo é que caso isso acontecesse, daqui a pouco eu estaria fadado a contar sobre a vida pastoril, as paisagens bucólicas e minha vida na cabana com Marília de Dirceu, porém não me identifico com a obra árcade.

Mas para voltar ao assunto central, lembrar-vos-ei de que em 1992, ano da foto, eu não me preocupava com faculdade, nem com emprego e achava que o papai era uma fonte inesgotável de dinheiro. Foi um tempo de regozijo, aos sábados eu ia à feira (ou aos domingos, não me lembro direito), e depois, como de praxe, a visita à casa da vovó.

Curioso é que eu não tinha, como muitas crianças naturalmente não tem, uma clara noção da passagem do tempo, no que dizia respeito ao passar dos meses e anos, de forma que o Natal e Ano Novo vinham de surpresa para mim. Um belo dia e de repente: - Filho, hoje é Natal! – dizia a mamãe.

De qualquer forma, a lição importante que eu tiro dessas lembranças é que a vida passa rápido (uma conclusão brilhante e inédita, aliás). É, portanto, fugaz, e é necessário que saibamos aproveitar os momentos mais doces, mesmo que sejam simples ou não sejam de suntuosidade. Digo isso porque depois de 15 anos, eu lembro apenas das coisas pequenas, aquelas mais curiosas e íntimas para mim. As coisas grandes e notórias são banais, pouco específicas e são de conhecimento de todos. Mas as nossas idiossincrasias, manias, peculiaridades, essas que fazem valer a máxima de que recordar é viver.

No entanto, é inevitável a ponderação: A infância era tão legal assim? Em geral, podemos dizer que sim, mas só porque pensamos nos fatos felizes. E o que acontecem com as memórias infelizes, então? Bem, essas nós nos condicionamos a superar e, depois de tempos, fica a impressão – justa, eu diria – de que elas apenas representaram crescimento pessoal e aprendizado. E nossos problemas atuais, esses sim nos afligem. E no final das contas, parece que tudo era melhor antigamente, mais feliz, bonito e romântico.

Hoje em dia a vida é muito chata, não? Muitas guerras, problemas no mundo (e julgo ser impossível passar inerte a eles), problemas pessoais, desemprego, violência urbana, etc. Certamente é cedo para dizer que a vida é chata, logo cedo aos meus rijos e prósperos 20 anos, e é com toda certeza que se trata de um exagero de minha parte. Mas periodicamente a nostalgia nos alcança, e as minhas queixas se justificam hoje, se justificaram ontem, e se justificarão amanhã. Tudo por causa dessa tal memória seletiva.

E, pensando bem, acho que não é a vida que é chata. Chato é o ser humano, que é muito insatisfeito, reclama de tudo e sempre consegue encontrar defeitos até nas coisas mais positivas...Droga, queria ter 5 anos de novo.

por Fernando Mendes

A minha cara, como o sagaz leitor deve imaginar, era uma cara de bobo. Não é o que minha tia disse quando viu a foto. Ela disse que eu estava com cara de “puto relaxado” e sabe lá o que ela quis dizer com isso. Deve ter algo com minha cara de doce narcisismo – característica negativa em adultos, mas considerada até engraçadinha nas crianças – já que desde as minhas primeiras palavras, eu demonstrava a minha tendência a enaltecer minha beleza entre outras inúmeras qualidades.

A idéia de falar sobre a foto é justamente remeter o leitor aos meus tempos de infante. Esse me parece um tema recorrente em meus pensamentos e, por mais de uma vez, me sinto obrigado a escrever sobre ele: como gostamos do passado, não?

Não quero, no entanto, transformar esse saudosismo em uma temática perene. Certo é que caso isso acontecesse, daqui a pouco eu estaria fadado a contar sobre a vida pastoril, as paisagens bucólicas e minha vida na cabana com Marília de Dirceu, porém não me identifico com a obra árcade.

Mas para voltar ao assunto central, lembrar-vos-ei de que em 1992, ano da foto, eu não me preocupava com faculdade, nem com emprego e achava que o papai era uma fonte inesgotável de dinheiro. Foi um tempo de regozijo, aos sábados eu ia à feira (ou aos domingos, não me lembro direito), e depois, como de praxe, a visita à casa da vovó.

Curioso é que eu não tinha, como muitas crianças naturalmente não tem, uma clara noção da passagem do tempo, no que dizia respeito ao passar dos meses e anos, de forma que o Natal e Ano Novo vinham de surpresa para mim. Um belo dia e de repente: - Filho, hoje é Natal! – dizia a mamãe.

De qualquer forma, a lição importante que eu tiro dessas lembranças é que a vida passa rápido (uma conclusão brilhante e inédita, aliás). É, portanto, fugaz, e é necessário que saibamos aproveitar os momentos mais doces, mesmo que sejam simples ou não sejam de suntuosidade. Digo isso porque depois de 15 anos, eu lembro apenas das coisas pequenas, aquelas mais curiosas e íntimas para mim. As coisas grandes e notórias são banais, pouco específicas e são de conhecimento de todos. Mas as nossas idiossincrasias, manias, peculiaridades, essas que fazem valer a máxima de que recordar é viver.

No entanto, é inevitável a ponderação: A infância era tão legal assim? Em geral, podemos dizer que sim, mas só porque pensamos nos fatos felizes. E o que acontecem com as memórias infelizes, então? Bem, essas nós nos condicionamos a superar e, depois de tempos, fica a impressão – justa, eu diria – de que elas apenas representaram crescimento pessoal e aprendizado. E nossos problemas atuais, esses sim nos afligem. E no final das contas, parece que tudo era melhor antigamente, mais feliz, bonito e romântico.

Hoje em dia a vida é muito chata, não? Muitas guerras, problemas no mundo (e julgo ser impossível passar inerte a eles), problemas pessoais, desemprego, violência urbana, etc. Certamente é cedo para dizer que a vida é chata, logo cedo aos meus rijos e prósperos 20 anos, e é com toda certeza que se trata de um exagero de minha parte. Mas periodicamente a nostalgia nos alcança, e as minhas queixas se justificam hoje, se justificaram ontem, e se justificarão amanhã. Tudo por causa dessa tal memória seletiva.

E, pensando bem, acho que não é a vida que é chata. Chato é o ser humano, que é muito insatisfeito, reclama de tudo e sempre consegue encontrar defeitos até nas coisas mais positivas...Droga, queria ter 5 anos de novo.

por Fernando Mendes

terça-feira, 8 de maio de 2007

Continuando Uma discussão começada em aula, eu gostaria de falar um pouco sobre o medo. Não o sentimento que pode ou não preservar nossa vida, resguardar nossa alma ou manter coeso o nosso sistema de governo. Mas, sim, alguns medos específicos, referentes a um comentário do professor Dimas Kunsch na nossa aula de Filosofia do dia 8/5. Ficamos por ele intimados a nos desvencilhar da nossa aversão pela auto-avaliação, a uma estrutura auto-imposta por nós alunos, diferente da usual, hierárquica, na qual estamos entregues aos critérios de um professor num sistema quase autocrático que nos limita, mas também nos resguarda de cometer erros, de receber críticas, de expor nosso pensamento a outras pessoas.

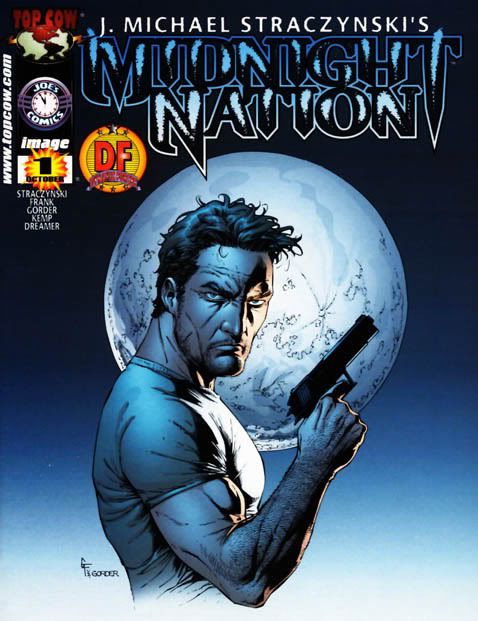

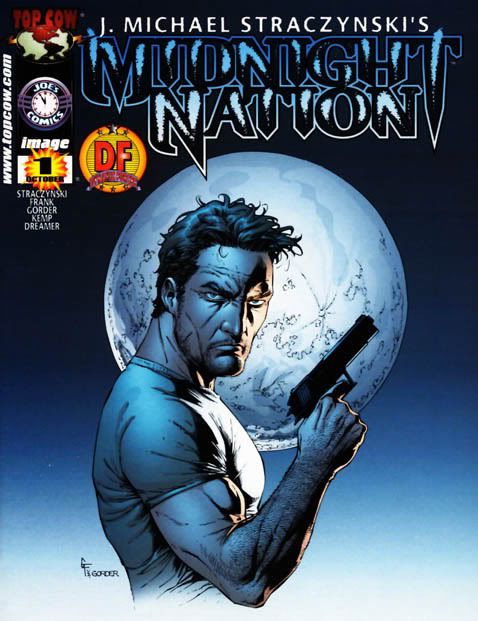

Para ilustrar este ponto, eu proponho uma visão um tanto superficial da graphic novel Midnight Nation (2003, Joe’s Comics), do autor Joseph Michael Straczynski, ilustrada por Gary Frank.

Para ilustrar este ponto, eu proponho uma visão um tanto superficial da graphic novel Midnight Nation (2003, Joe’s Comics), do autor Joseph Michael Straczynski, ilustrada por Gary Frank.

Em Midnight Nation Straczynski narra a história de David Grey, um detetive de Los Angeles que está investigando um assassinato brutal. Seguindo pistas, ele chega ao suposto assassino, mas, quando é forçado a matá-lo, Grey é atacado por criaturas que parecem duendes. Ele acorda um tempo depois num hospital apenas para descobrir que as pessoas à sua volta se tornaram translúcidas e não podem mais vê-lo. De início, a única pessoa com quem ele consegue interagir é uma mulher chamada Laurel, que se apresenta como sua guia. Ela explica que Grey perdeu sua alma e que agora se encontra preso num mundo de sombras paralelo ao nosso, habitado por aqueles que foram esquecidos pela sociedade. Resta a ele, como última esperança, atravessar o país a pé em menos de um ano e retomar sua alma daquele que a roubou (essencialmente Satanás), ou ser transformado num “Andarilho” nome dado às criaturas que o atacaram previamente. Straczynski diz que esta obra é uma obra sobre a qual ele “derramou muita emoção, muitos sentimentos pessoais e história e crença, cobrindo vida, morte, religião, Deus, como nós alcançamos significado... Tudo isto equilibrado sobre uma viagem de duas pessoas através do país, uma buscando sua alma, outra enviada para ajudá-lo ou matá-lo, dependendo do fim da história”.

É durante esta travessia que Straczynski narra um encontro entre Laurel, Grey e alguns habitantes deste mundo no meio do deserto. Cruzando o sudoeste dos Estados Unidos ao longo de estradas interestaduais que cortam o deserto, David e Laurel se encontram sem comida. Tendo que entrar no deserto para buscar alimento, na vastidão plana que eles avistavam da estrada magicamente surge uma depressão, na qual um grupo de pessoas se reúne ao redor de uma fogueira. Estas pessoas se recusam a abandonar seu acampamento ou se distanciar muito do fogo, comendo animais que por ali se aventuram e bebendo água da chuva, por medo do desconhecido além de seus pequenos vales. E, para passar o tempo, estas pessoas contam histórias sobre como acabaram neste lugar e sobre suas vidas. Todas as histórias têm dois pontos comuns: Primeiro, o indivíduo busca se engrandecer, justificando suas ações e se recusando a ver como elas levaram a resultados desastrosos. Segundo, o medo permeia todas elas.

Eu acabei por escolher três fobias para simplificar e exemplificar o medo das personagens na história e o medo paralisante identificado pelo professor Dimas. A fobia social, ou o medo de ser avaliado de forma negativa socialmente, a eleuterofobia, ou medo da liberdade, e a metatesiofobia, ou medo de mudanças. Tentarei explicar cada uma brevemente e como elas se relacionam como o assunto.

Estas três fobias são algumas das mais comuns entre os seres humanos, animais sociais e de hábitos, naturalmente confortáveis em suas rotinas e padrões de comportamento. Muito já foi dito e por diversos especialistas nas áreas do estudo do ser humano sobre a inabilidade do indivíduo em reagir positivamente a um novo elemento em sua vida. Seja uma nova pessoa, uma nova situação ou simplesmente uma nova idéia exterior à experiência individual. Pode-se dizer até que é parte do mecanismo de auto-preservação do ser humano. No entanto, é uma característica que nos mantém presos a situações às vezes desfavoráveis simplesmente porque já estamos acostumados com elas. Somente com o uso da razão, da análise e da experimentação (direta ou indireta) é que novos elementos são incorporados ao cotidiano. Mas o medo da mudança é sempre presente.

Da mesma forma, é comum ouvir discursos, principalmente quanto à regulação governamental nos nossos dias, defendendo o cerceamento das liberdades individuais em favor de maior segurança. É um medo quimérico, com duas facetas principais. Uma é o medo da liberdade do outro. Quanto mais liberdade o outro possui, maior é o medo da capacidade dele em invadir o meu espaço e influenciar minha existência de forma negativa ou adversa aos meus objetivos. A outra faceta é o medo da liberdade própria. Quanto maior a minha liberdade, maior será a exigência sobre mim para tomar decisões, responsabilidade e simplesmente pensar. Pior, maior será a probabilidade de que, sem instruções e regras e restrições, eu aja equivocadamente e seja criticado pelos meus pares, exposto por minhas falhas.

Este medo, de que os outros julguem-nos inferiores ou de menor valor é, talvez, a fobia mais comum. Também porque esta fobia vem mascarada por todo o tipo de racionalização, justificativa, relativismo, desculpa e até mesmo por outras fobias. A baixa aceitação social, o medo do fracasso não por si só, mas pelo seu estigma perante nossos pares é o que mais facilmente paralisa o indivíduo, agindo contra a inovação sugerindo a segurança da adequação, contra a iniciativa reforçando o suposto valor da rotina e contra a ação superestimando a estabilidade, mesmo que isto perpetue uma situação que denigre o caráter humano e impede a edificação do indivíduo.

David Grey de Midnight Nation se recusa a ser igual às pessoas reunidas em volta da fogueira, paralisadas por seu medo, e decide enfrentar qualquer perigo que possa realmente existir no deserto além das bordas do barranco que os cercam, retornar à estrada e continuar sua viagem. Ele estava cansado das mesmas frases repetidas à exaustão: “melhor o mal conhecido ao desconhecido”, “Não podemos confiar em nada que existe além das bordas do barranco”, “A estrada pode matar”, “melhor ficar onde estamos”. A visão metafórica que Straczynski e Frank produzem na última página da quarta edição na qual esta estória está contida fala volumes.

Eu estava agarrado à minha posição e à minha cadeira na sala de aula, na turma aberta em círculo, são e salvo no brilho familiar do fogo no centro do círculo, regalado no escárnio a novas propostas, escondendo e escondido do meu medo. Mas as palavras que eu ouvi me forçaram para além das bordas. A visão da estrada é ampla, e eu pretendo continuar nela.

Texto escrito por Carlos Senna.

quarta-feira, 2 de maio de 2007

O Mito da Faculdade

O filósofo grego Platão trata em seu livro “A República” do chamado Mito da Caverna, ou Alegoria da Caverna. Uma explicação em linhas bem gerais para quem não conhece: imagine um muro alto separando o mundo externo e o interior de uma caverna, onde vivem seres humanos acorrentados, no escuro e virados de costas para o muro. Tudo o que podem ver são as sombras projetadas pela luz que passa por uma fresta do muro e atinge a parede da caverna, portanto, julgam as sombras como objetos reais. Quando um dos seres humanos se livra das correntes, conhece o mundo externo e retorna à caverna, é renegados pelos outros, já que não aceitam a idéia de a sombra não ser o real.

Após um bimestre na faculdade, eu me sinto como aquele que descobriu o mundo afora. Usando de muito exagero, é como se acabasse de descobrir que esse mundo é muito maior, e vai muito além do que se pensa. É claro que na cidadezinha do interior de onde venho muita gente faz faculdade e já sabe como é, mas quem não passou por isso só vai saber mesmo vivenciando. Nada mais desconhecido do que morar nessa capital, que aos poucos vai me enquadrando em seu esquema. E é todo fim de semana, quando retorno à morada querida que me encontro como o personagem de Platão, principalmente ao receber perguntas do tipo “como vai a faculdade?”, e “está gostando de morar fora?”. As pessoas acham que você mudou seu jeito, que o Ensino Superior te transformou, mas o que ocorreu foi o fato de ter escalado o muro que está na entrada da caverna.

A diferença entre a minha pessoa e a personagem da caverna é que não sou renegado ao voltar pra casa. As reações, ao ouvir as respostas das perguntas citadas acima são as mais diversas: alguns nem ligam, afinal, perguntaram por educação mesmo. Outros, acham legal, sempre é legal. Mas a verdade mesmo só sabe quem vem fazer Cásper Líbero. É por isso que só eu sei porque eu não fico em casa.

Por Danilo Vital

Após um bimestre na faculdade, eu me sinto como aquele que descobriu o mundo afora. Usando de muito exagero, é como se acabasse de descobrir que esse mundo é muito maior, e vai muito além do que se pensa. É claro que na cidadezinha do interior de onde venho muita gente faz faculdade e já sabe como é, mas quem não passou por isso só vai saber mesmo vivenciando. Nada mais desconhecido do que morar nessa capital, que aos poucos vai me enquadrando em seu esquema. E é todo fim de semana, quando retorno à morada querida que me encontro como o personagem de Platão, principalmente ao receber perguntas do tipo “como vai a faculdade?”, e “está gostando de morar fora?”. As pessoas acham que você mudou seu jeito, que o Ensino Superior te transformou, mas o que ocorreu foi o fato de ter escalado o muro que está na entrada da caverna.

A diferença entre a minha pessoa e a personagem da caverna é que não sou renegado ao voltar pra casa. As reações, ao ouvir as respostas das perguntas citadas acima são as mais diversas: alguns nem ligam, afinal, perguntaram por educação mesmo. Outros, acham legal, sempre é legal. Mas a verdade mesmo só sabe quem vem fazer Cásper Líbero. É por isso que só eu sei porque eu não fico em casa.

Por Danilo Vital

Assinar:

Postagens (Atom)